热门搜索产品:

充电IC损坏多由设计缺陷、电气参数超标及异常工况引起,需注意电路设计、配件质量及环境因素。

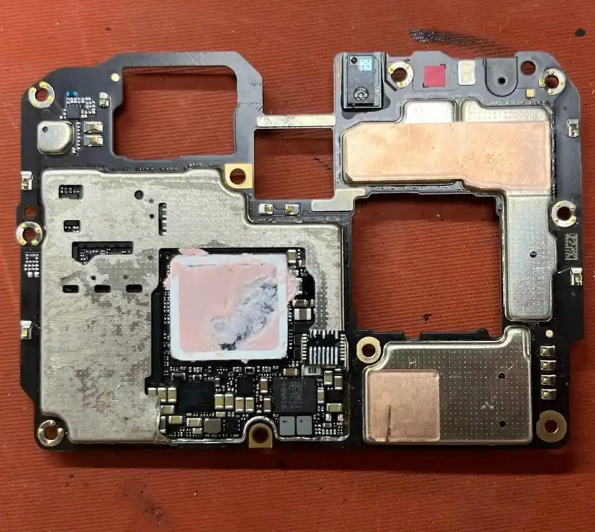

在电子设备日益普及的今天,充电功能已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,不少人都遇到过设备突然无法正常充电的情况,这其中很多时候是由于充电ic(集成电路)被烧坏所导致的。那么,究竟是什么原因导致了这一关键部件的损坏呢?本文将深入探讨充电IC烧坏的各种可能原因,帮助大家更好地理解和预防此类问题的发生。

电路设计缺陷:电感与二极管的“暗战”

在某些采用boost型开关电源电路的设计中,电感L2和二极管D17的组合本应协同工作以稳定电流。但当用户拔出电池时,若接电池一侧的电感PIN脚缺乏续流二极管作为泄放回路,就像蓄水池突然断闸却无溢洪道一样,瞬间产生的高感应电动势会直接冲击充电IC的管脚,造成击穿损坏。这种设计漏洞如同未安装保险丝的电路,在极端情况下极易引发灾难性后果。通过数学建模计算可知,此时的电压尖峰往往超过芯片耐压极限数倍,如同用细水管承接消防水带的压力般危险。

电气参数超标:电压电流的“双刃剑”效应

充电IC对输入电压和电流有着严格的安全阈值。当使用非原厂配件或劣质充电器时,过高的电压如同给精密仪器施加工业用电般的粗暴操作,会撕裂内部MOS管结构;而过大电流则像洪水漫过堤坝,导致金属迁移加速老化。例如,标注为12V2.5A的PD快充协议若接入不匹配的设备,其能量密度相当于让轿车发动机驱动模型玩具车,必然引发过载保护失效后的连锁反应。实验数据显示,超过额定值30%的持续输入即可使芯片寿命缩短80%以上。

异常工况挑战:高温与静电的双重夹击

工作环境温度是影响充电IC可靠性的重要因素。在密闭空间内长时间高负荷运行,芯片结温可突破150℃,这好比让人在桑拿房里穿着羽绒服工作。热胀冷缩导致的焊点疲劳、氧化层退化等问题逐渐累积,最终形成微观裂纹。更隐蔽的威胁来自人体携带的静电电荷,每次插拔操作都可能释放数千伏高压,如同微型闪电击中集成电路脆弱的内部晶体管阵列。据统计,约15%的早期失效案例源于静电损伤。

物理连接隐患:短路断路的隐形杀手

焊接工艺不良造成的虚焊、锡球脱落等问题如同埋藏在电路板上的定时炸弹。特别是充电回路中的微短路点,会在局部形成热点并产生电弧放电现象。想象一下,原本顺畅的道路突然出现坑洼,车辆颠簸碰撞必然加剧机械应力损伤。而完全断路的情况则像切断生命线的动脉栓塞,迫使系统进入异常工作模式,此时波动的电流脉冲会对下游元件造成链式打击。

生产装配瑕疵:工艺控制的生死线

从晶圆切割到封装测试的每个环节都暗藏风险。若清洗不彻底残留离子污染物,就如同在精密钟表齿轮间撒上砂砾;固晶阶段的温度控制偏差可能导致键合强度不足;塑封料中的气泡会成为水分渗透的通道。这些微观层面的缺陷在长期使用中逐渐放大,最终在某个临界点引发灾难性故障。行业研究表明,生产工艺不良造成的失效占比高达23%,远超设计缺陷的影响。

防护机制缺失:安全网的破洞

现代充电方案普遍集成过压/过流保护电路,但这些电子保镖并非万能。当浪涌电压上升沿陡度过快时,响应速度跟不上变化节奏;多次反复冲击会导致保护阈值漂移。这就像用漏勺接雨水,细小水滴仍会渗入内部。特别是在雷电多发地区,电磁脉冲干扰可能绕过前端防护直接作用于敏感电路,造成不可逆损伤。定期进行应力测试和失效分析,是确保防护有效性的必要手段。

通过对上述因素的系统分析不难看出,充电IC的损坏往往是多重因素叠加作用的结果。就像人体健康需要综合调理一样,提升充电系统的可靠性也需要从电路设计优化、元器件选型、生产工艺控制到使用环境管理进行全面考量。只有建立全生命周期的质量管控体系,才能为电子设备打造真正安全可靠的能量心脏。

下一篇:4056充电芯片工作原理

扫一扫 关注微信

扫一扫 关注微信

打开手机网站

打开手机网站