热门搜索产品:

手机充电IC故障影响使用,维修成本因品牌和情况而异,需注意防护与维护。

手机作为现代人不可或缺的电子设备,其充电功能的稳定性直接影响日常使用体验。当遇到无法正常充电的情况时,很可能是内部关键的“充电ic”出现了故障。这一精密元件如同人体的心脏般重要,负责调控电流输入与分配,一旦损坏便会导致整机陷入“断粮危机”。本文将围绕维修成本、影响因素及防护建议展开深度解析,帮助用户建立科学认知。

核心部件的价值定位

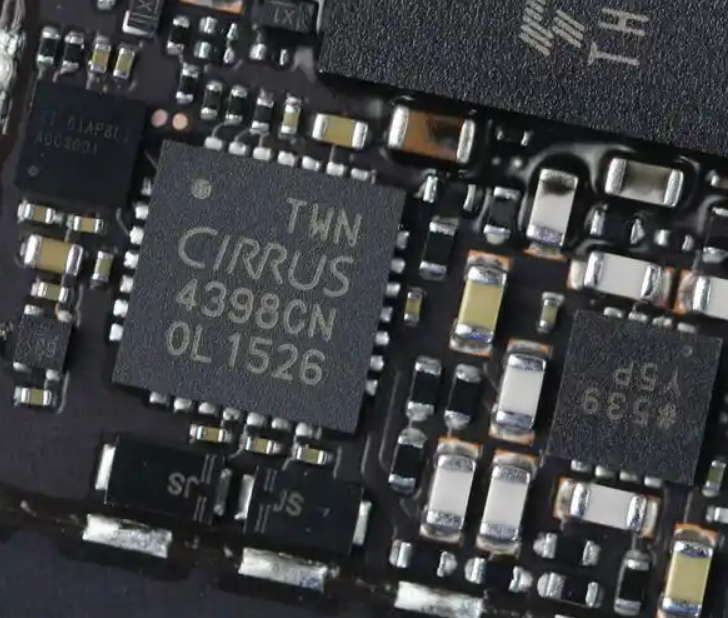

充电IC(集成电路)是手机电源管理系统的核心组件,承担着电压转换、过载保护等关键任务。根据市场调研数据显示,单独更换该元件的基础费用通常在两百元左右。以华为为例,官方维修报价明确标注为150元/次,这相当于普通消费者购买三杯现磨咖啡的价格,却能重启设备的生命力。值得注意的是,不同品牌机型因设计复杂度差异可能存在浮动空间,但整体仍保持在大众可接受的范围区间。

价格波动的多维因素

实际维修支出并非固定数值,而是受多重变量影响的动态结果。如同汽车发动机大修取决于损伤程度,手机维修也遵循类似逻辑:若仅涉及IC芯片级替换,成本相对可控;但若伴随周边电路烧蚀或主板形变,则需叠加焊接工艺费与耗材损耗费。此外,原装件与第三方配件的选择也会形成价格分水岭——原厂认证零件虽贵但兼容性更佳,仿制产品虽廉却存在二次损坏风险。这种差异恰似选购医疗器械时的进口支架与国产替代品之别,短期节省可能埋下长期隐患。

风险防控的经济账本

预防性维护远比事后补救更具性价比。想象充电IC如同精密天平,劣质充电器带来的电压尖峰就像突然坠落的砝码,极易打破平衡导致永久性损伤。日常使用中应杜绝边充边玩的高危行为,避免设备在极端温度环境下工作,这些看似琐碎的习惯实则是延长元件寿命的关键。定期清理充电口积尘如同疏通血管,能有效降低接触电阻引发的过热风险。更值得警惕的是随意拆机行为,非专业人士的操作可能造成比原始故障更严重的连带损伤,此类人为扩大的损失往往超出单纯维修范畴。

市场行情的认知盲区

部分消费者容易被网络平台上的低价宣传误导,例如某些批发平台标榜的“FP6600 QC2.0快充IC”单价虽低至个位数,但这些散装元件既无质量追溯体系,也缺乏适配性测试数据支持。正规维修服务包含的专业检测流程、防静电工作环境及质保承诺,才是确保修复效果的根本保障。这就像选择医疗机构时不能只看挂号费高低,更要考察诊疗规范与消毒标准。建议用户优先选择品牌授权服务中心或具备电子维修资质证书的专业机构,这类渠道提供的不仅是零件更换,更是系统级的健康管理方案。

决策参考的实践智慧

面对充电异常症状时,建议先进行基础排查:检查数据线是否出现肉眼可见的破损褶皱,尝试不同规格的充电器组合测试。若排除外设因素后问题依旧存在,则需借助专业仪器进行电流波形分析。此时维修工程师会像电路侦探一样,通过万用表逐级追踪信号路径,精准定位故障点。整个过程既需要扎实的电工学知识储备,也依赖丰富的实战经验积累。对于仍在保修期内的设备,及时申领官方售后政策无疑是最优解;而过保机型则可根据剩余使用价值权衡维修投入与换新成本的比例关系。

从微观层面的半导体工艺到宏观维度的使用习惯,手机充电系统的稳定运行需要软硬件协同配合。理解充电IC的维修经济性本质,既是理性消费观的体现,也是数字时代公民应具备的基础科技素养。当我们用专业视角审视这个方寸之间的精密世界时,会发现每一次谨慎决策都在为设备的全生命周期价值保驾护航。

上一篇:4056充电芯片价格

下一篇:手机充电ic是啥意思啊

扫一扫 关注微信

扫一扫 关注微信

打开手机网站

打开手机网站