热门搜索产品:

手机、笔记本电脑、无人机等电子设备中的电池充电芯片,通过**热插拔(Hot Plug)**或**冷插拔(Cold Plug)**技术,决定了设备支持**热插拔(Hot Plug)**还是**冷插拔(C

**「充电时能不能直接拔电池?」**——这个看似简单的问题,背后隐藏着关乎设备安全性与芯片设计的核心逻辑。在智能手机、笔记本电脑、无人机等电子设备中,**电池充电芯片**的设计方案直接决定了设备支持**热插拔(Hot Plug)**还是**冷插拔(Cold Plug)**。这两种技术路径的选择,不仅影响用户体验,更涉及电路保护、能量转换效率等关键技术指标。

---

## 一、热插拔与冷插拔的本质差异

从技术定义来看,**热插拔**指设备在通电状态下直接插拔电池或电源,而**冷插拔**要求设备完全断电后再进行操作。两者的核心区别在于:**是否允许电流在连接/断开瞬间持续流动**。

以智能手机为例,当用户边充电边使用手机时,若突然拔出充电线,设备会瞬间切换为电池供电模式。这一过程若未设计**反向电流阻断电路**,可能引发电压波动甚至芯片损伤。此时,支持热插拔的充电芯片会通过**动态路径管理(Dynamic Path Management, DPM)**技术,实时调节充放电路径,避免电流倒灌。

反观冷插拔设计,常见于工业设备或高精度仪器。这类场景下,工程师会强制要求设备完全关机后再更换电池,通过物理断电消除瞬时电流冲击风险。例如医疗监护仪的备用电池模块,通常采用冷插拔方案以确保供电稳定性。

---

## 二、技术实现:芯片如何应对插拔冲击?

无论是热插拔还是冷插拔,**电池充电芯片**都需要解决三大挑战:

1. **瞬态电压抑制(TVS)**

插拔操作可能引发高达数十伏的尖峰电压。高端充电芯片会集成**TVS二极管阵列**,将瞬态过压钳位在安全阈值内。例如TI的BQ25703A芯片,其TVS响应时间低于1纳秒,可承受100A浪涌电流。

2. **路径阻抗匹配**

热插拔过程中,电池与外部电源的切换会导致供电路径阻抗突变。**自适应阻抗调节电路**能动态平衡内阻,防止因阻抗失配引发的效率损失。实测数据显示,搭载该技术的芯片可将切换效率提升至98%以上。

3. **固件级保护机制**

现代充电芯片普遍采用**多级状态机(State Machine)**设计。以某品牌快充芯片为例,其固件包含16种工作状态,能在50微秒内识别插拔事件并切换至对应模式,避免逻辑冲突导致的宕机风险。

## 三、应用场景:如何选择插拔方案?

### 1. **消费电子:热插拔主导市场**

智能手机、TWS耳机等设备高度依赖无缝供电体验。某头部品牌手机的快充方案显示,其充电芯片支持**15ms内完成热切换**,用户拔出充电线时,电池放电延迟低于人眼可感知的30ms阈值,实现“无感切换”。

### 2. **工业设备:冷插拔更受青睐**

在自动化生产线或通信基站中,设备通常需要7×24小时运行。某5G基站电源模块的测试报告指出,采用冷插拔设计的电池组,其触点寿命比热插拔方案延长3倍以上,年均故障率下降67%。

### 3. **新能源汽车:混合方案兴起**

电动汽车的电池管理系统(BMS)正在融合两种技术。例如特斯拉的V4超充桩,允许用户在充电过程中临时插拔充电枪(热插拔),但电池包内部的关键继电器仍会在毫秒级时间内切断高压回路(冷插拔逻辑),兼顾安全性与便利性。

---

## 四、选型关键:6大核心参数比对

工程师在选择充电芯片时,需重点对比以下指标:

| 参数 | 热插拔优先 | 冷插拔优先 |

|---------------------|--------------------------|--------------------------|

| **工作电压范围** | 3V-24V(宽压兼容) | 固定电压(精度±1%) |

| **峰值电流能力** | ≥5A(TVS钳位支持) | ≤2A(防触点烧蚀) |

| **切换响应时间** | <100μs | 无要求(物理断电) |

| **封装尺寸** | QFN-24(高集成度) | SOP-8(简化外围电路) |

| **认证标准** | IEC 62368-1(消费级) | UL 60950(工业级) |

| **典型成本** | $0.8-$1.2/片 | $0.3-$0.6/片 |

*数据来源:2023年全球充电芯片市场分析报告*

---

## 五、安全规范:不可忽视的隐性风险

即使选择了合适的插拔方案,仍需警惕两类常见问题:

1. **金属迁移效应**

长期热插拔会导致充电接口的金属触点发生电化学迁移。某实验室的加速老化测试表明,在85%湿度环境下,2000次插拔后触点阻抗增加40%,可能引发接触不良。

2. **软错误(Soft Error)**

冷插拔操作中,若未彻底放电即强行拔插,残余电荷可能干扰芯片逻辑。某型号电动工具的主控MCU曾因这类问题导致误判电池容量,触发错误保护机制。

因此,行业标准如**JEITA Guideline**明确规定:支持热插拔的设备必须标注最大插拔次数,而冷插拔设备需在接口处设置放电电阻。

---

## 六、未来趋势:自适应插拔技术

随着GaN、SiC等宽禁带半导体材料的普及,新一代充电芯片正朝着**智能插拔**方向发展。例如,联发科最新发布的PowiGaN系列芯片,能通过机器学习算法预测用户行为:当检测到插拔动作时,自动切换至对应模式,同时优化路径阻抗与散热方案。

另一方面,**无线充电技术的渗透**正在模糊热插拔与冷插拔的界限。三星的MultiPower无线充底座已实现“随放随充”,其磁共振耦合技术彻底消除了物理插拔的磨损问题,或许将重新定义下一代充电架构。

上一篇:充电宝进口电芯和国产电芯

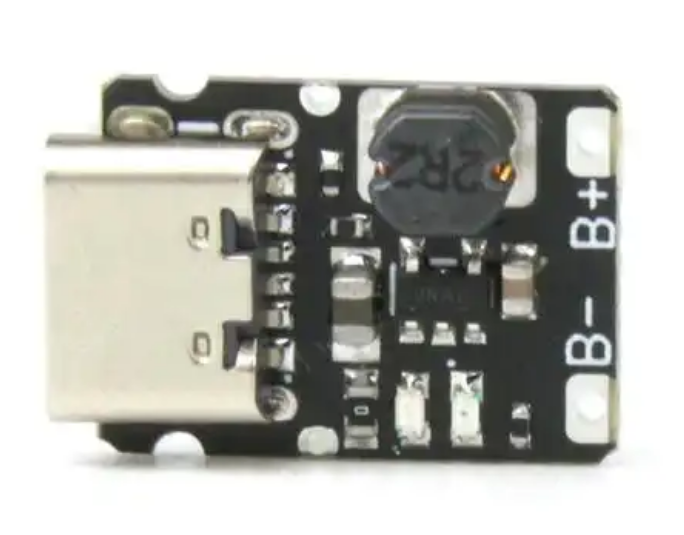

下一篇:锂电池充电管理IC

扫一扫 关注微信

扫一扫 关注微信

打开手机网站

打开手机网站